2025.06.16 紹介の基本 マーケティングノウハウ

【2025年最新!】口コミマーケティングとは?成功ポイント&事例をわかりやすく解説

口コミマーケティングとは、商品やサービスに関する消費者の口コミを活用して、企業の認知度を高めたり、購買を伸ばすマーケティング手法です。SNSなどによって情報が溢れ、企業発信の情報に信用性がない現代だからこそ、友達や家族など身近な存在からの口コミが購入決定判断に重要な要因になっています。

この記事では、口コミマーケティングのメリット・デメリット、具体的な手法などについて解説していきます。

\口コミ=紹介で集客を増やすコツをまとめました/

1. 口コミマーケティングとは

口コミマーケティングとは、消費者のクチコミを活用して、企業の認知度を高めたり、売上を伸ばすマーケティング手法です。

企業が自社のターゲット層に対して、消費者を巻き込んだ企画や注目を集めるようなキャンペーンを実施するなど、消費者間の話題(いわゆる口コミ)に上がるようなプロモーション活動を行います。

人から人へと口コミが拡散されるような仕掛けを作り出す口コミマーケティングによって、ブランドの認知度向上、ブランドイメージの向上が見込まれると言われています。

現在、多くの企業が取り入れている「口コミマーケティング」について、実際のデータをもとに詳しく解説していきます。

1.1 口コミマーケティングにおける手法の種類

口コミマーケティングには、「バズマーケティング」と「バイラルマーケティング」の大きく分けて2種類の手法が存在します。

バズマーケティングとは、予めターゲットを設定し、SNS等でインフルエンサーとのコラボ企画などで商品やサービスをターゲット間で話題に上げ、人々の注目を集める「話題の母数を増やす」手法です。

一方、バイラルマーケティングとは、商品やサービスを利用したユーザーからその友人や同僚に紹介を促す手法です。

2. 口コミマーケティングが企業に重要視されている背景

従来は、テレビCMや新聞広告など、「マス広告」が大きな影響力を有していました。しかし、インターネットやSNSの発達により、個人が簡単に情報発信を行える今、個人ブログやSNS、クチコミサイトを参考にして商品を購入する消費者が増加しています。口コミをきっかけとして流行が生み出される事例も多数存在することから、口コミマーケティングには強い販促効果が期待できると注目を集めているのです。

従来はテレビCMや新聞広告など、「マス広告」が大きな影響力を有していました。しかしインターネットやSNSの発達により、情報が溢れる現在、企業がいくら一方的に情報を発信したとしても、ターゲット層に届けることは非常に難しくなってきています。もし届いたとしても情報がありすぎるがあまり、信頼されない可能性が高いです。

2.1 口コミによる購入決定・辞退経験は9割以上

.webp?width=500&height=345&name=image%20(12).webp)

調査レポート:https://info.k-evolva.com/public/application/add/194

現在、商品を購入する時、最も重要視されているのが商品やサービスを利用した人の「体験談や口コミ」です。Amazonや楽天などのレビュー機能、その他にも飲食店だと「食べログ」、コスメだと「アットコスメ」などそれぞれのジャンルに特化した口コミを見れるサイトが検索すれば見れる状況にあります。

そのような情報は、企業による所謂「都合の良い」一方的な情報ではなく、実際に体験したユーザーによる本当の「生の声」になるので、消費者の購買意思決定に大きな影響を与えています。

実際に株式会社KDDIエボルバの調査結果では、クチコミによる購入決定・辞退経験は9割以上とのことです。この調査結果より現代では、企業発信情報よりもユーザーの声の方が重要視されていることがわかります。

2.2 大企業の主な初期ユーザー獲得方法

.webp?width=500&height=269&name=image%20(13).webp)

引用:https://blog.btrax.com/jp/first-users/

現代で多くの人が使っているInstagramやTwitter、Amazonなどの最初のユーザー獲得方法は「口コミ」だったそうです。

なぜなら口コミはイノベーター理論でいう「イノベーター層」を獲得するのに最も適している手法だからです。

画像にある有名な32社のうち、約半数もの企業の初期ユーザー獲得方法が口コミでした。

最近では、口コミだけでなく、紹介(リファラル)でユーザーを増やす企業も増えています。

2.3 店舗集客における口コミの価値の増加

オンライン広告の効果が鈍化するなか、地域性の強い店舗では、地元住民の信頼をベースとした情報発信(=口コミ)が、お店の認知拡大や集客に大きく貢献しています。

特に、美容院や整体院、飲食店、学習塾などでは、実際に来店した顧客のSNS投稿や日常会話による紹介が、新たな来店を生む好循環につながっています。こうしたリアルな体験談は、従来のチラシや広告にはない説得力を持ち、店舗の差別化にも直結します。

さらに、顧客の満足体験を活かし、紹介インセンティブを提供する「紹介キャンペーン」を取り入れる店舗も増えており、自然発生的な口コミを戦略的に活用する動きが広がっています。

このように、店舗にとって口コミマーケティングは、「信頼の構築」と「来店のきっかけ創出」を同時に叶えるアプローチとして、今後ますます重要性を増していくでしょう。

より詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

>>店舗集客に効く!口コミ×紹介キャンペーンの新戦略

↓図解で学べるお役立ち資料を配布中↓

3. 口コミマーケティングのメリット(重要性)

口コミマーケティングで得られるメリットを詳しく解説していきます。

3.1 該当商品を買おうか悩んでいる顕在層の後押しになる

2-1でも述べましたが、良い口コミによる購入決定経験は9割の方があるとの結果から、商品を探している顕在層(検討段階)の方に対して、口コミは購入決定の後押しになります。

またトライアル(初回お試し購入)だけではなく、継続する際の購入決定時にも大きな影響力を及ぼします。もちろんトライアル時よりは製品のパフォーマンスが重要視されるため、それと比較すると影響力は小さいです。

3.2 未認知層へのアプローチが可能

口コミマーケティングでは、未認知層にもアプローチすることが可能です。それまでその商品を知らなかったり(未認知層)、知っているが買おうと思ったことがない(認知・未購買層)方に対して、親しい人のクチコミや世の中で評判になっていたら、気になって思わず情報を調べたり、購入することがあります。

特に同調圧力に弱い日本人は影響されやすいででしょう。

3.3 戦略次第で、費用対効果の良い投資になる

口コミマーケティングの最も重要なメリットとして挙げられるのは、費用対効果が高いという点です。既存ユーザーが口コミによって情報を広めてくれるため、コストが一切かからないことはもちろん、意図して口コミが増えるよう仕掛けた場合でも、他の手法と比較しても、広告宣伝費は十分に抑えられます。

3.4 既存顧客からの信頼を獲得しやすい

2章で述べたように、口コミは実際に商品やサービスを利用した顧客の生の声を聞くことができるため、TVCMやWeb広告などの企業からの一方通行の宣伝より、消費者による信頼は格段に高まります。年代が低くなるほど、口コミを重視する程度も高まる傾向があります。ターゲット層の年代が低い場合は、より一層口コミマーケティングに力を入れる必要があるでしょう。

新商品・新サービスのプロモーションをする際も、購入を検討している消費者のために、裏付けとなる口コミを用意することが大切です。購入の決定打となるクチコミを、WEBで入手できるように先回りして企業側が仕掛ければ、信頼度も高まり、購入率アップが期待できます。

↓図解で学べるお役立ち資料を配布中↓

4. 口コミマーケティングのデメリット

口コミマーケティングで得られるデメリットを詳しく解説していきます。

4.1 制御することが難しい

口コミマーケティングのデメリットとして「制御(コントロール)することが難しい」ということが挙げられます。

2-1でも記載した通り、9割の方が口コミを見たことによって購入辞退した経験があるため、その商品・サービスにとって悪い口コミがあれば本来は取れた見込み客を逃してしまうこともあるので、よく考えて実行しなければなりません。

4.2 ブランディングに傷が付いてしまう可能性がある

口コミマーケティングは企業ブランディングに傷が付く可能性があります。

例えばターゲットには刺さるが、世の中の批判を買う施策を行ってしまうと、様々なSNSで批判される可能性が大いにあります。実際に失敗した企業も多く存在します。

そのため企業の独りよがりの企画ではなく、ユーザーに寄り添い、情報を拡散するきっかけを作るように専念しましょう。

5. 口コミマーケティングの注意点

では口コミマーケティングを行う上で、どのようなポイントを気を付けなければいけないのか詳しく解説していきます。

5.1 ステルスマーケティング(ステマ)

.webp?width=500&height=346&name=image%20(15).webp) 参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000364.000011944.html

参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000364.000011944.html

「ステルスマーケティング(ステマ)」とは、企業内の人物や利害関係のある人物が、第三者を装い、特定の企業や商品について宣伝と気付かれないように宣伝したり、クチコミを発信するマーケティング手法です。

ある口コミがステルスマーケティングだと露呈した際には、消費者のブランドに対する信頼は一気に失われます。これを防ぐには、企業内の人物や利害関係のある人物、インフルエンサーなどにクチコミを依頼する場合、「宣伝」や「PR」といった、広告とわかる文言を明示する必要があります。

5.2 会社側から口コミの内容を強要しない

ステマでなくても、会社側がユーザーに口コミの内容を強要したと発覚した瞬間、同様に消費者のブランドに対する信頼は失われます。Amazonや楽天のレビュー欄の内容がほとんど同じだったというケースがこれに当たります。

消費者が口コミに対して求めているのは、「本当にこの商品は良い商品なのか」という確証を得ることですから、強要された口コミを見ても響かない上に、信頼性が失われるため、避けた方がいいです。

5.3 口コミの二次活用は該当顧客の許諾取得が必要

企業側がユーザーの口コミを自社のWebサイトやレビュー欄、SNSに二次活用(転載)する場合、必ず口コミを行った当人から許可を得なければなりません。

そのため事前に二次活用することを踏まえ、口コミを行う際、二次活用をしますという許可取りを行いましょう。

5.4 薬機法や著作権などに細心の注意を

二次活用する際、気を付けなければいけないのが「法律に遵守しているかどうか」です。

どんなに良い口コミでもそれが薬機法等に違反していた場合は使えません。

二次活用する場合は法務に確認をしたり、弁護士に確認をするようにしましょう。

5.5 悪い口コミへの対応

口コミは宣伝に非常に有効ですが、必ずしも良い口コミだけが発信されるとは限りません。企業イメージが損なわれるような口コミが投稿される場合も考えられます。

企業イメージに悪影響を及ぼすからと、投稿の削除を求める、感情的に対応するなどのアクションを起こすと、かえって状況が悪化するケースもあります。

「マイナスな口コミを発見した場合は、事実関係を確認して誠実に対応する」

「口コミサイトの規約に違反する場合はすみやかに違反報告する」

など、口コミの種類ごとの対応をあらかじめ用意しておけば、トラブルへの発展は防ぎやすくなるでしょう。

↓図解で学べるお役立ち資料を配布中↓

6. 口コミマーケティングの主な施策

口コミマーケティングには、目的やターゲット層に応じたさまざまなアプローチがあります。ここでは、特に活用されている代表的な4つの施策をご紹介します。

これらの施策は単体でも効果を発揮しますが、SNSやキャンペーンを軸に複数を連動させることで、より高い効果が期待できます。

6.1 インフルエンサー・アンバサダーの活用

SNS上で影響力のあるインフルエンサーや、ロイヤルカスタマーを「ブランドアンバサダー」として起用し、商品・サービスを紹介してもらう施策です。

フォロワーとの親和性が高い場合、効率的な認知拡大と購買促進が可能です。信頼感を保つために、過度な広告感を出さないことがポイントです。

6.2 UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用

UGCとは、顧客自身が投稿する写真や動画、レビューなどのコンテンツです。

投稿を促すためのキャンペーンやハッシュタグ施策、特典提供などを通じて、顧客が能動的に情報を発信しやすくする設計が重要です。企業はこれらのUGCを公式SNSやLPに活用することで、ユーザーからのさらなる信頼性と共感を獲得できます。

6.3 SNSを活用した口コミ施策

InstagramやX、TikTokなどのSNSは、口コミの拡散力が非常に高いため、戦略的な活用が求められます。投稿キャンペーンやストーリーズ、ライブ配信、コメント欄での対話など、双方向の接点を生む施策が有効です。

また、SNS広告と組み合わせて、自然なUGCや紹介投稿のリーチを広げることも可能です。

6.4 紹介キャンペーン(リファラルプログラム)

紹介キャンペーンは、既存顧客が友人や家族に商品を紹介し、紹介者・被紹介者双方に特典を提供する施策です。信頼関係に基づくため成約率が高く、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつながります。

特に店舗型ビジネスや定期サービスで効果を発揮します。

↓図解で学べるお役立ち資料を配布中↓

7. 口コミマーケティングのやり方と成功ポイント

ここまでで口コミマーケティングの魅力は十分に伝わったかと思います。では口コミマーケティングを成功させるためにはどのような方法を用いればいいのかを解説していきます。

7.1 口コミしたくなるような設計/企画作り

.webp?width=404&height=303&name=image%20(16).webp)

通常、ユーザーは口コミをそう簡単には行いません。例えば某漫画アプリなどではコメントをする人が全拝読者の0.1%程度しかいないというデータもあるそうです。

だからこそ口コミをついしたくなるような企画が重要になってきます。

例えば珈琲のサブスクリプションサービス「Postcoffee」などはサブスク登録半年記念で手書きのメッセージカードを同封するそうです。このようなホスピタリティ精神が口コミへと繋がる素晴らしい例です。

7.2 口コミのハードルを出来るだけ下げる

口コミのハードルを上げすぎるのは厳禁です。例えば「どのような雰囲気の写真を載せて投稿する」や「複数の指定のハッシュタグをつけなければいけない」というような口コミをするのに億劫(面倒と感じる)なハードルは出来るだけ取り除きましょう。

気軽に誰でもすぐに参加できる魅力的な設計を行うことが、最も口コミマーケティングに関して大切なことです。

7.3 口コミの二次活用

ユーザーの生の声が詰まっている口コミを二次活用しない手はありません。

「商品・サービスの特性がしっかり顧客起点で語られている!」と思う口コミを厳選し、自社Webサイトやメルマガ、SNSなどで二次活用しましょう。他にも商品購入ページに別商品の口コミを載せることで消費者の「ついで買い」いわゆる”クロスセル”も積極的に狙っていきましょう。

ただし、5-3でも述べたように、許諾はしっかりと取得しましょう。

7.4 ファンと積極的にコミュニケーションをとる

最も大切なのは小手先の技ではなく、「ユーザーから愛されるブランドを作ること」です。そのために最も大切なことが、ファンの方と積極的にコミュニケーションを取ることです。

ブランドが顧客に寄り添い、常に顧客の行動やニーズを把握し、「我々はお客様を大事にし、蔑ろにしません」という意思表示を行動で示しましょう。例えばSNSやお問い合わせなどから来た質問に真摯に回答したり、何気ない時に思わないサプライズを行ったりなど普段恋人に行っているようなことを行えば、ユーザーのロイヤルティは上昇します。

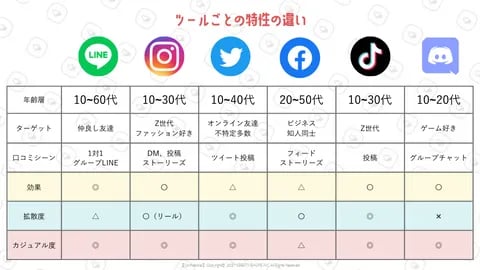

7.5 SNSを活用する

口コミマーケティングを行う際、SNSを活用するにしましょう。その際注意することが、「拡散性」と「ターゲット」です。自社の狙っているターゲットは「どのSNSを主に活用していて」、「どのように親和性があり」、「どのような使い方をしているか」そして「どれくらい拡散される可能性があるか」を考えた上でそれぞれのプラットフォームに合う企画等を実行していきましょう。

口コミマーケティングを行う際、SNSを活用するにしましょう。その際注意することが、「拡散性」と「ターゲット」です。自社の狙っているターゲットは「どのSNSを主に活用していて」、「どのように親和性があり」、「どのような使い方をしているか」そして「どれくらい拡散される可能性があるか」を考えた上でそれぞれのプラットフォームに合う企画等を実行していきましょう。

詳しくは上記の画像を参考に、戦略を練っていきましょう。

7.6 ツール活用で運用を効率化

口コミは自然発生的な要素が強いため、戦略的に活用するには、情報の収集・分析・拡散までを一貫して管理できるツールの導入が有効です。

たとえば、SNS上のユーザー投稿を自動で収集・可視化できるツールを活用すれば、ブランドに対する印象や共感されやすいコンテンツを把握しやすくなります。これにより、顧客の声を活かしたマーケティングや改善に役立てることができます。

また、口コミを後押しする施策として紹介プログラムを導入する際には、リファラル専用ツールを使えば、紹介URLの発行や紹介者・被紹介者の管理が自動化され、データに基づく継続的な改善も可能になります。口コミと紹介が組み合わさることで、より広く、かつ信頼性の高い情報拡散が期待できます。

このように、口コミ施策を「仕組み化」することで属人化を防ぎ、再現性の高いマーケティングを実現することができます。限られたリソースでも成果を出すために、ツールの活用は非常に有効です。

↓図解で学べるお役立ち資料を配布中↓

8. 口コミマーケティングの成功事例

口コミマーケティングといっても、やり方は一つではありません。口コミマーケティングにはどのような手法があるのか、具体例とともに紹介していきます。

8.1 インフルエンサー「fifth」

口コミを爆発的に拡散するための方法として、インフルエンサーの起用が挙げられます。これはインフルエンサーに依頼し、商品やサービスの感想やレビューを自身のSNSやブログなどに投稿してもらうという方法です。商品やサービスの感想をSNSやブログで発信してもらうことで、インフルエンサーの独自の表現で魅力を伝え、ファン層への認知拡大が期待できます。

また、正直なレビューは企業への信頼感を高め、ファンの「いいね!」や「シェア」により情報拡散も加速します。

しかしインフルエンサーの起用は、あまり推奨しておりません。理由として「単発購入」が多いという点です。

憧れのインフルエンサーが使っているからという理由の人は「1回使ってみて思っていたのと違った」、「値段が高いのに、あまり効果が見受けられない」等の理由から単発購入をする人が多いです。その結果、CPAやLTVが悪化し、集客効率の低下に悩む企業も少なくありません。

人気ファッションブランド「fifth」は、積極的にインフルエンサーを起用することで認知度を向上させています。プチプラファッションを紹介するYouTubeチャンネル「きむえりCHANNELチャンネル」とコラボし、Youtuberであるきむえりさんがfifthのアイテムを使ったコーディネート提案を行う動画を公開しています。

引用:きむえりCHANNEL

実際の商品や着用する様子を確認できる動画を公開することで、ブランドの認知度だけでなく、インフルエンサーのファンや購入を検討しているユーザーの購買意欲の向上が期待できます。

8.2 SNSキャンペーン「はなまるうどん」

TwitterやInstagramなどのSNSでキャンペーンを実施することで、口コミの投稿や拡散を促す方法です。

「アカウントをフォローした上で、リツイート」、「特定のハッシュタグと共に投稿」など、情報拡散が見込まれる方法を提示し、ユーザーに参加してもらいます。SNS上で一度にたくさん情報を拡散することによって、多くのSNSユーザーに商品やサービスを広めることが可能になります。またそれをきっかけにし、さらに口コミが発信される可能性があります。

.webp?width=500&height=344&name=image%20(18).webp)

引用:AdverTimes

讃岐うどんで有名な「はなまるうどん」は2013年4月1日”エイプリルフール”に「世界最大級、体長18mにも及ぶダイオウイカを釣って、お店で天ぷらを販売したら……。」というコンセプトで口コミマーケティング施策を行いました。

施策の目的は、キャンペーンのメイン企画“健康保険証割引”をより推進させるためでした。

施策の結果、サイトへのアクセス数は1日で10万PVを超え、1.6億円以上の広告効果があったそうです。

8.3 モニター施策「kirarily おむつポーチ」

自社のウェブサイトやSNS、特定のモニター募集サービスなどを利用することで、商品モニターを集めて口コミの投稿を促します。あらかじめ感想を投稿やフィードバックすることが応募条件に組み込まれているため、着実に投稿数を集められるというメリットがあります。

心地よい暮らしのためのアイテムを提案する日本ブランドのオンラインショップ「fabomi」では、SNSで応募いただいた30名様に新発売の「kirarily おむつポーチ」をプレゼントし、モニターになってもらうという企画を行っています。

モニターに選ばれるためには、fabomi_shopのInstagramアカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」をし、希望のカラーをコメントするだけ。その後、商品が届き次第、自身のinstagramアカウントに感想と写真・動画を投稿することで参加することができます。

キャンペーンには多くの子育て世代が参加しており、応募投稿には多くの反響が集まっています。『kirarily おむつポーチ』を受け取ったユーザーは、実際に使用した感想とともに、ポーチの写真や動画をInstagramに投稿するため、モニターによる情報拡散も期待できます。このようなモニター型の口コミマーケティングを活用することで、Kirarilyは着実にブランドの認知度と共感を高めています。

8.4 UGCの二次活用「株式会社KADOKAWA」

上記でも記載したように、せっかくユーザーに書いていただいた「生の声」は二次活用しない手はありえません。InstagramやTwitterなどで生まれた口コミや投稿、いわゆる“UGC”は自社WebサイトやLP、メルマガ、広告バナーなどに活用しましょう。

株式会社KADOKAWAは、絵本に特化したInstagramアカウントを運用し、UGCを積極的に活用しています。ハッシュタグ付きの投稿をInstagramを活用してカタログのように紹介することで、親子の日常や絵本との触れ合いを可視化しています。

共通のハッシュタグを通じて、ユーザーの投稿を収集・分析できるため、今後のマーケティング戦略に活かせるだけでなく、それを見た他の親たちが「うちも投稿してみよう」「この絵本、読んでみたい」と感じるきっかけにもなります。UGCの二次活用は、やり方次第で高い効果が期待できる施策です。

↓図解で学べるお役立ち資料を配布中↓

9. まとめ:今の時代だからこそ"口コミマーケティング"

SNSが普及し、情報が溢れる世の中だからこそ「同じ趣味を持つ仲間」や「家族・友人」の紹介が大切になってきます。しかしそれらは簡単に見えるようで、実は簡単ではありません。

「どのようにすれば口コミや紹介が起きるのか」、「どのような企画を立案すればよいか」、「紹介してもらっても、被紹介者が買ってくれない」など通常のマーケティングのように様々なことを事前に戦略を練ったうえで考えなければなりません。

それも通常業務をこなした上で、です。

invyは、紹介(リファラル)キャンペーンの活用をご支援するツール/サービスです。本記事でご紹介したような口コミマーケティングの計測の仕組み設計やキャンペーン設計ご支援も行っておりますので、クチコミマーケティングをご検討の企業様はぜひお気軽に下記よりお問い合わせください。

先着50社様限定で、貴社に適した「口コミマーケティング設計」を無料で行っているので、この機会にぜひ、お早めのお問合せを!

↓図解で学べるお役立ち資料を配布中↓

トピック: 紹介の基本, マーケティングノウハウ

もっとも読まれている記事

2020.05.27 Hiroo Fujii

お友達紹介キャンペーンをしっかり強化すべき理由

2019.04.01 Hiroo Fujii

累計750,000の紹介を誘発するリファラルマーケツールとは?

大事なポイントはリファラルコミュニケーションのデザイン。オンラインだけでなくオフラインも最適化することで紹介経由の顧客獲得が4倍に。 詳しくはこちら>>2020.05.29 Mio Tomiyori

.webp?width=480&height=270&name=image%20(17).webp)

.webp?width=1000&height=667&name=image%20(21).webp)

.webp?width=863&height=512&name=invybanner%20(2).webp)